GUILLERMO BORJA:

UN MANIFESTO PSICOTERAPEUTICO NON CONVENZIONALE

di Claudio Naranjo

Pubblicato sul blog il 29/03/2025

Già nel mio libro “Gestalt sin fronteras” ho avuto l’occasione di scrivere su Guillermo Borja, che ho descritto come perlsiano – pur senza aver conosciuto Perls – e come degno rappresentante dello spirito della Gestalt, nonostante egli si sia valso molto poco delle sue tecniche e abbia mostrato scarso interesse anche verso le sue idee. Borja è un gestaltico che ha scoperto che la terapia può essere fatta attraverso la fede nella verità vissuta e il coraggio di essere se stessi.

Tocca a me scrivere di lui, ancora, e l’occasione è troppo ghiotta, poiché non solo ho assistito al contesto in cui è stato concepito questo libro, ma ho anche avuto a che fare con il suo processo di gestazione. Sebbene il libro sia di interesse e validità per la psicoterapia in generale ed esprima quel modo di fare terapia di Borja che abbiamo conosciuto in Europa e in America Latina anni fa, è particolarmente rilevante ciò che scrive sulla situazione vissuta negli ultimi quattro anni.

Quando ho incontrato Borja, la sua specialità era la terapia con uso di allucinogeni. Si era formato con il dott. Salvador Roquet, con la famosa María Sabina e con un misterioso sciamano adottivo huichol 6 di nome Oswaldo. Il suo apprendimento ha avuto luogo durante i periodi in cui gli allucinogeni erano ammessi. Oggi sappiamo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, fortemente influenzata dalla politica statunitense, ha posto il veto al suo uso medico, e gli indigeni a malapena mantengono la loro libertà religiosa. Borja, un remoto discendente dei Borgia, nonché una specie di Robin Hood che non si ferma davanti a regole o convenzioni quando si tratta di aiutare i suoi simili, per molti anni aveva celebrato, in compagnia di un’indigena huichol, la cerimonia del peyote nel Giorno dei Morti nel deserto messicano. Anche molti europei partecipavano all’evento. Nonostante ciò, nel novembre 1990 fu arrestato per questo motivo e condannato a quattro anni di carcere. È ironico che qualcuno, dotato di una tale capacità di guarire, sia stato punito così severamente per un “attentato contro la salute”. Fin dalla mia prima visita al carcere messicano ho esortato Borja a documentare la sua esperienza, benché sapessi che è una persona portata più ad agire che a parlare di ciò che fa.

Né l’incoraggiamento di certi colleghi italiani che lo avevano conosciuto in occasione di un congresso della Gestalt, né l’incitamento di un editore disposto a pubblicarlo sembravano avere avuto eco, fino a quando il dott. José Aznar mi chiese di metterlo in contatto con un gruppo di discepoli di Carlos Castaneda, e io gli suggerii di approfittare della sua permanenza in Messico per aiutare Borja nel suo lavoro. Il risultato della sua disponibilità è stata la registrazione della bozza di questo libro, trascritta da uno psicotico, senza punteggiatura né ortografia, e successivamente corretta da Felipe Agudelo. Nonostante sia ispirato all’esperienza del carcere, è piuttosto un manifesto del lavoro psicoterapeutico che riflette allo stesso tempo il vissuto di una vita e l’esperienza più immediata del prendersi cura dei malati mentali in carcere.A questa introduzione manca forse una visione panoramica di ciò che Borja fece durante i suoi quattro anni di prigione. Meglio di me possono dirlo le sue stesse parole, registrate nei pomeriggi successivi alla sua scarcerazione, durante i quali mi ha fatto visita in un rifugio benedettino tra Tepoztlán e Cuernavaca, dove conducevo un ritiro.

Guillermo Borja:

«Sono stato invitato dalla vicedirettrice per aiutarla a lavorare con i pazienti psichiatrici; è un’avvocatessa, ma ha un rapporto molto stretto con i malati. Mi ha detto da subito che sarebbe stato molto difficile. Si trattava di un edificio abbandonato con settantadue psicotici nudi e pieni di infezioni su tutto il corpo. Non ricevevano cure psichiatriche e i pochi farmaci che arrivavano venivano venduti agli altri detenuti (devo dire che mi è sembrato molto salutare il fatto che non prendessero quelle schifezze). Vagavano nudi per tutta la prigione, non avevano protezione dalle guardie e il resto della popolazione carceraria si approfittava di loro, li violentava, li usava, li metteva a lavare i panni. I medici neanche ci mettevano piede, l’équipe di Psicologia aveva paura ed era il padiglione con il più alto tasso di violenze, suicidi e morti. In ogni cella, costruita per una persona, vivevano in quattro. Non c’era l’acqua e l’intero edificio era dipinto con escrementi. Quando l’ho visto, ho detto: “Dio mio! Cos’è questo?” Era un manicomio del xvi secolo; con la differenza che non usavano l’elettroshock, ma solo perché non c’era.

Quando sono arrivato mancavano persino i vetri alle finestre: era una cosa orribile. Vedendo lo stato di quel luogo fui sopraffatto dallo smarrimento. “Cosa ci faccio qui? Cosa fai in un posto come questo?” Ebbene, sono rimasto per un mese seduto davanti al portone dell’edificio. “Non entrerò finché la mia paura non sarà andata via” mi dissi. Lavorare la paura. Mi ci è voluto un mese. Una volta dentro, avevo comunque molta paura di essere ucciso; i pazzi non hanno troppe inibizioni. Quando ho iniziato a lavorare non conoscevo nessuno, non sapevo neanche uno dei loro nomi. “L’unica cosa che posso fare, e non so se è psicoterapia, è lavarli e raparli” mi sono detto.

Ho chiesto di comprare delle macchinette per tagliare i capelli. Essere pulito è la prima cosa per ogni essere umano, e poi bisognava togliergli i pidocchi. Non so cosa avessero tra i capelli, ma quando ho cominciato a tagliarli le macchinette si sono rotte, quindi ho chiesto di prendere dei rasoi per cani, e ha funzionato. I matti erano matti, e pelati sembravano ancora più matti, dichiaratamente matti, da manicomio insomma. Li ho vestiti, lavati, gli ho tagliato le unghie dei piedi e delle mani, e ho iniziato a cercare vestiti, mutande, scarpe…

La vicedirettrice è stata di grande aiuto. Il lavoro cominciò ad aumentare al punto che non riuscivo più a gestire così tante persone, così ho pensato di creare una squadra di supporto. Era bello immaginare che mi avrebbero aiutato, ma non si è presentato nessuno. Mi sono detto che la patologia ben canalizzata poteva diventare pedagogia e così ho usato lo strumento dell’enneagramma, organizzando le attività secondo i loro tratti per renderli produttivi. Gli emozionali nelle attività artistiche: espressione corporea, musica, danza, teatro, creatività e poesia. Gli intellettuali come maestri di scuola, di disciplina, di ginnastica e Tai-Chi. I formatori provenivano dalla popolazione generale del carcere e aiutavano gli psicotici. Ho formato un team di diciotto persone che davano lezioni ogni giorno. Li ho chiamati “gli insegnanti”. Cominciarono a tenere lezioni accademiche con un programma molto intenso di quattordici ore al giorno. Siamo cresciuti e abbiamo avviato un orto dove loro piantavano e raccoglievano, e dal quale proveniva parte di ciò che mangiavano. Abbiamo anche creato un allevamento di polli e anatre.

Successivamente ho usato gli animali come co-terapeuti: alcuni cani, una mezza dozzina di gatti e altri animali. È stato molto interessante vedere come cani e gatti si avvicinavano da soli a certi psicotici e come si adottavano a vicenda. Ho visto reazioni impressionanti in molti di loro. Ricordo un paziente catatonico che soffriva di una violenza estrema, che ci colpiva tutti e che aveva addirittura procurato fratture ad alcuni di noi. Lo ha guarito un gatto.

All’inizio lo psicotico cacciava via a calci il povero gatto, ma in seguito si è sentito sempre più coinvolto finché è diventato come un figlio, e la violenza è scomparsa. Incredibile! Poi ha avuto anche un cane. Quei cuccioli hanno fatto miracoli; molti di più dello psichiatra e di me. Quello psicotico antisociale e catatonico cominciò a occuparsi delle vendite che organizzavamo nei giorni di visita, e lo faceva molto bene. Il custode capo aveva paura che picchiasse qualcuno, ma sapevo benissimo che non sarebbe successo, che il pericolo era rappresentato dagli altri, i “normali”: nelle loro sezioni c’erano scazzottate e scaramucce ogni sabato.

Abbiamo cominciato a produrre e vendere dei semplici manufatti artigianali, e con queste cose semplici siamo riusciti a rendere la comunità autosufficiente. Ho chiesto dei vestiti ad amici, ma presto la stragrande maggioranza dei matti è riuscita a comprarsi molte cose da sé. Era una comunità che funzionava come tale e i membri si prendevano cura l’uno dell’altro. Prima, quando arrivava il cibo, nessuno osava entrare nel nostro padiglione per distribuirlo. A volte non c’era molto da mangiare e quindi capitava che il pazzo più forte si prendesse la miglior porzione di carne. Abbiamo dunque lavorato su quella situazione, fino a quando si sono organizzati i ruoli per servire e raccogliere. Molto bello, ottimo progresso. Avevamo anche un laboratorio di riparazioni di abbigliamento, alcuni cucivano e altri aiutavano. Infine abbiamo creato pure una segreteria dove scrivevano a macchina. Era molto bello.

Ciò che contava di più, per me, era che i miei pazienti si integrassero nella popolazione carceraria generale. In linea di principio mi sembrava impossibile che potessero uscire dalla nostra sezione, erano a rischio di stupro e altri soprusi del genere. Inoltre si era creata molta invidia intorno a me e mi ero fatto molti nemici, perché i miei pazienti cominciavano a differenziarsi molto dagli altri. Invece non è successo niente di ciò che temevo. I detenuti cominciarono a rispettarmi e a dimostrarmi affetto, per loro ero “il Doc”».

Claudio Naranjo:

«Ho visto, quando sono venuto a trovarti, che quando si menzionava il tuo nome le guardie avevano un’espressione di grande rispetto».

Guillermo Borja:

«Sapevano benissimo che si erano sbarazzati di un lavoro che nessuno voleva fare: essere il custode dei pazzi. Era un’area con molti conflitti. I membri dell’équipe di Psicologia, i servizi sociali e lo psichiatra capo hanno impiegato molto tempo per integrarsi nella nostra clinica e nella comunità, e ancora di più per capire quale fosse il loro lavoro. Li avevo invitati, ma essendo io un criminale, lo psichiatra mi ha trattato con disprezzo. Come avrei potuto insegnargli, io? Gli ho detto: “Non voglio insegnare niente a nessuno, vorrei solo mostrarti quello che faccio”. Ho detto lo stesso alla psicologa responsabile. Ma la verità è che avevano paura – anzi, terrore – di essere lì. Lo psichiatra era spaventato perché non capiva cosa stessi facendo, anche se vedeva che funzionava. Questa è stata la prima cosa che tempo dopo mi ha riconosciuto. La seconda è stata che, di tutti gli ospedali psichiatrici conosciuti – pubblici o privati, costosi o economici – nessuno era così funzionale e bello, con un bel giardino in cui a volte si potevano scorgere i matti meditare. In quel posto i professionisti non sapevano nemmeno cosa fosse la meditazione. Così, tra lo spaventato e il curioso, lo psichiatra cominciò a mettersi in gioco.

Ovviamente all’inizio era incredulo, vedendomi lavorare con la bioenergetica. Aveva paura perché non capiva. Quanto odio e rifiuto viene manifestato a volte! Io non gli dicevo nulla. Trascorso del tempo, venne il giorno in cui mi chiese: “Mi potresti insegnare?” Gli ho risposto di no. “Però vedo che sai molte cose” mi ha detto. Così ho iniziato a prestargli i tuoi libri. Dopo averli letti, mi ha detto: “Non ci capisco niente”. E io: “Quelle cose non entrano dalla testa”. Lui: “Allora da dove?” Io: “Su per il culo, devi bagnarti il culo”. Lui: “Cosa dovrei fare?” Io: “L’unico modo in cui potrei insegnarti sarebbe che tu fossi un mio paziente. Poi ti darò delle lezioni”. Fu un cazzotto all’ego.

Per due mesi arrivava alle quattro del pomeriggio, si sedeva accanto a me con i suoi quaderni, e io non gli dicevo nulla. Non facevamo altro che bere caffè e Coca-Cola: le lezioni consistevano in questo. Mi divertiva il fatto che non gli interessassero i miei matti, che erano anche i suoi (solo che pagavano lui, non me). Aveva paura e manifestava la tipica distanza professionale degli psichiatri: come si sarebbe relazionato con un pazzo? E tutti quegli orribili pregiudizi che conosciamo… Così siamo progrediti poco a poco. Ben presto cominciò a dedicarsi alla terapia di gruppo. In seguito gli ho consigliato di fare formazioni e pratiche fuori dal carcere. Devo dire che è riuscito ad avere buoni risultati, quasi sorprendenti».

Posso solo sperare che questo libro abbia un impatto non solo sulle carceri e i manicomi, ma sulla formazione e l’ispirazione degli psicoterapeuti e dei lettori in generale, perché de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco, e in questi tempi di disumanizzazione e di violenza, la consapevolezza terapeutica è vitale per tutti.

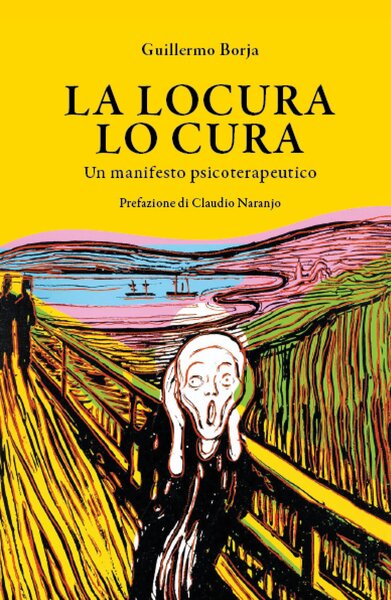

L’articolo che hai appena letto è tratto dalla Prefazione de LA LOCURA LO CURA di Guillermo Borja, edito da Spazio Interiore nel 2023. Lo puoi acquistare QUI.